La vague de chaleur marine de 2016 dans le Pacifique Sud-Ouest : un évènement combiné « El Niño – Oscillation de Madden-Julian »

Version Pdf

Cyril Dutheil1 et la classe de 3ème B du collège Olympe de Gouges de Mme Laetitia Legrand2 (la liste des élèves est mentionnée en fin d’article)

Article original/Original article: Dutheil, Cyril, Shilpa Lal, Matthieu Lengaigne, et al. « The massive 2016 marine heatwave in the Southwest Pacific: An “El Niño–Madden-Julian Oscillation” compound event ». Science Advances 10, no 41 (2024): eadp2948. https://doi.org/10.1126/sciadv.adp2948.

Institution : 1Department of Physical Oceanography and instrumentation, Leibniz institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Rostock, Germany et MARBEC, University of Montpellier, CNRS, IFREMER, IRD, Sète, France.

2Collège Olympe de Gouges, 250 chemin du Château – 33140 Cadaujac.

Résumé :

El Niño entraîne généralement un refroidissement dans le sud-ouest de l’océan Pacifique durant les étés australs, ce qui conduit habituellement à une diminution de la fréquence et de la sévérité des vagues de chaleur marine (VCM)

En 2016, une vague de chaleur dramatique pour les écosystèmes marins de la région s’est produite lors de la combinaison exceptionnelle de deux phénomènes climatiques : un El Niño extrême et un autre phénomène atmosphérique appelé oscillation de Madden-Julian (MJO).

Ces deux phénomènes ont entraîné :

-Un rayonnement solaire plus fort que d’habitude, ce qui a chauffé la surface de l’océan ;

-Une baisse des pertes de chaleur océaniques, car le vent était plus faible et l’air plus humide que d’habitude.

Cette vague de chaleur de 24 jours a été stoppée par le cyclone Winston, l’un des plus puissants jamais enregistrés dans la région. En augmentant la vitesse du vent et en brassant l’eau, ce cyclone a permis à l’océan de se refroidir rapidement, limitant ainsi les dégâts sur les coraux et la faune marine.

Avec le réchauffement climatique, ces vagues de chaleur pourraient être beaucoup plus fréquentes et intenses d’ici la fin du siècle. Les phénomènes El Niño et La Niña pourraient aussi devenir plus extrêmes, ce qui risque d’aggraver la situation.

Les vagues de chaleur marines étant influencées par ces phénomènes climatiques, il est donc crucial de mieux comprendre ces événements pour mieux les prévoir et limiter leurs effets sur la biodiversité océanique.

Mots clés : Blanchissement des coraux ; Changement climatique ; Cyclone Winston ; El Niño ; Pacifique Sud-Ouest ; Vague de chaleur marine

I. Introduction

Les vagues de chaleur marine sont des périodes pendant lesquelles la température de l’eau de mer devient anormalement élevée pendant plusieurs jours. Ce sont les événements de chaleur les plus extrêmes dans les océans.

Selon leur durée, leur intensité et leur étendue, elles peuvent causer de graves dégâts aux écosystèmes marins. Par exemple : des mortalités massives d’animaux, des migrations d’espèces qui fuient la chaleur, ou encore des épisodes de blanchissement des coraux à grande échelle.

| Pourquoi les coraux blanchissent-ils ? Les coraux vivent en symbiose avec des algues microscopiques. Quand l’eau devient trop chaude, les coraux expulsent ces algues, ce qui les rend blancs. Sans elles, ils peuvent mourir. |

Avec le réchauffement climatique, les scientifiques s’attendent à ce que les vagues de chaleur marine deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. C’est pour cela qu’il est très important de bien comprendre comment elles se forment. Cet enjeu est encore plus important dans les points chauds de biodiversité marine comme les îles de Mélanésie (Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu…), où beaucoup d’espèces y vivent qui sont souvent très sensibles aux changements de température.

Pendant l’été austral de 2016, un événement El Niño extrême a eu lieu en même temps qu’une vague de chaleur marine exceptionnelle dans cette région. Cet événement est surprenant, car normalement, le phénomène climatique El Niño a plutôt tendance à refroidir cette partie de l’océan. Elle a provoqué un blanchissement sans précédent des coraux en Nouvelle-Calédonie : sur les 292 sites étudiés, 87 % des coraux ont été touchés. Heureusement, la vague de chaleur marine s’est arrêtée rapidement, et environ 70 % des coraux ont pu se régénérer. Mais d’autres îles, comme les Fidji, le Vanuatu ou Kiribati, ont aussi subi des effets graves, avec des mortalités de poissons et des blanchissements de coraux.

Les vagues de chaleur marine peuvent être causées par plusieurs types de phénomènes qui proviennent de l’atmosphère ou de l’océan. Par exemple, on sait qu‘El Niño peut provoquer des épisodes de réchauffement extrême dans certaines régions. Il existe beaucoup d’études sur ces effets à grande échelle.

Mais on comprend encore mal les vagues de chaleur marine plus courtes, qui durent seulement quelques semaines, comme celle de 2016. Dans la région du Pacifique Sud-Ouest, El Niño apporte normalement des conditions plus sèches et plus froides, ce qui diminuent le risque de vagues de chaleur marine. Ce n’est pas le cas dans d’autres zones comme le centre et l’est du Pacifique équatorial, où El Niño augmente au contraire le risque de vagues de chaleur marine. À l’inverse, les scientifiques ont remarqué que La Niña (le phénomène opposé à El Niño) est plus souvent responsable des VCM dans le Pacifique Sud-Ouest, car elle réchauffe cette région.

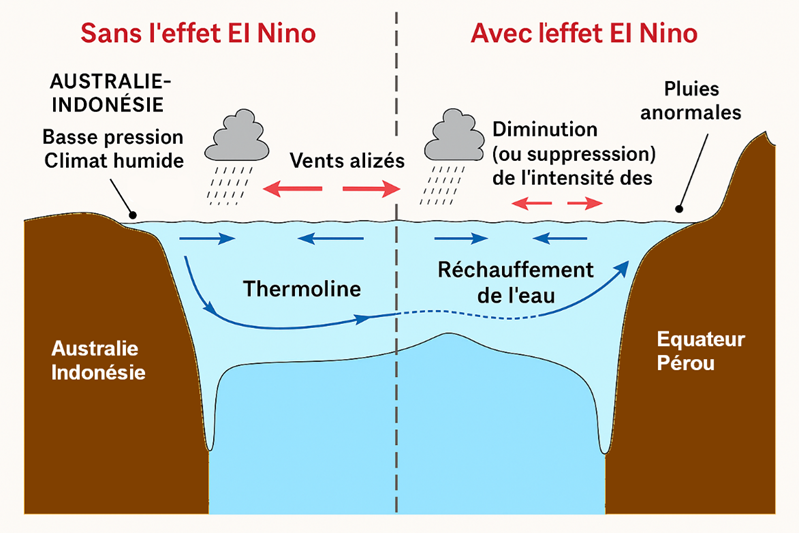

| Comment fonctionne El Niño et quelles sont ses conséquences ? Un événement El Niño commence quand les vents d’est, qui soufflent normalement d’Amérique du Sud vers l’Asie, deviennent plus faibles que d’habitude. Cela empêche les eaux chaudes de rester accumulées à l’ouest du Pacifique. Elles se déplacent alors vers l’est, ce qui réchauffe une grande partie de l’océan, au niveau de l’équateur. Ce déplacement d’eau chaude modifie aussi l’atmosphère : la zone où se forment les nuages et les pluies, appelée la zone de convergence du Pacifique Sud (SPCZ), se décale vers le nord. Résultat : le sud-ouest du Pacifique reçoit moins de pluie et devient plus sec. |

Mais il n’y a pas qu‘El Niño et La Niña qui comptent. À une échelle plus courte, on observe aussi des effets très importants d’un phénomène appelé oscillation de Madden-Julian (MJO). Enfin, les cyclones tropicaux, qui agissent à une échelle encore plus courte, peuvent eux aussi jouer un rôle en modifiant les conditions dans l’océan.

| L’oscillation de Madden-Julian (MJO), c’est quoi ? Il s’agit d’un phénomène atmosphérique qui influence le temps dans les tropiques à l’échelle intrasaisonnière. Il se déplace d’ouest en est et modifie la formation des nuages, la pluie et les vents pendant plusieurs semaines. Ces variations intra-saisonnières désignent la variabilité sur des échelles de temps de 20 à 100 jours. Cette plage de temps se situe entre les échelles de temps typiques de la météo (jusqu’à 15 jours) et du climat (à partir d’une saison). Certaines phases de la MJO diminuent la formation de nuages, augmentent l’ensoleillement, et réduisent la force des vents dans le Pacifique Sud-Ouest. Résultat : l’eau de surface chauffe plus vite. |

Dans cette étude, on a utilisé des modèles informatiques de l’océan (des simulations) pour mieux comprendre les causes précises de la vague de chaleur marine de 2016. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, ce n’est pas directement El Niño qui a déclenché la vague de chaleur, mais plutôt le passage de la MJO venue de l’océan Indien. Elle a provoqué :

- un rayonnement solaire très élevé (donc beaucoup de chaleur),

- une évaporation très faible, à cause de vents faibles et d’un air très humide, ce qui a réduit la perte de chaleur océanique par évaporation.

En plus, El Niño a indirectement renforcé l’effet de la MJO, en déplaçant la Zone de Convergence du Pacifique Sud (SPCZ) vers le nord, réduisant d’autant la couverture nuageuse et augmentant ainsi le rayonnement solaire.

| La Zone de Convergence du Pacifique Sud (SPCZ) est une région où les vents et les nuages se rassemblent. Quand elle se déplace, cela change la météo sur de grandes zones. La SPCZ est classiquement définie comme une région de maximum de précipitation et de couverture nuageuse et est située conjointement à un maximum de température de surface de l’océan. |

Heureusement, cette vague de chaleur n’a pas duré longtemps, grâce au passage du cyclone Winston, un des plus puissants jamais enregistrés dans la région. En augmentant la force des vents et le brassage de l’océan, il a permis de refroidir rapidement l’océan, limitant ainsi les dégâts sur la faune et la flore marines.

II. Résultats

1. Description de l’événement de vague de chaleur marine de 2016

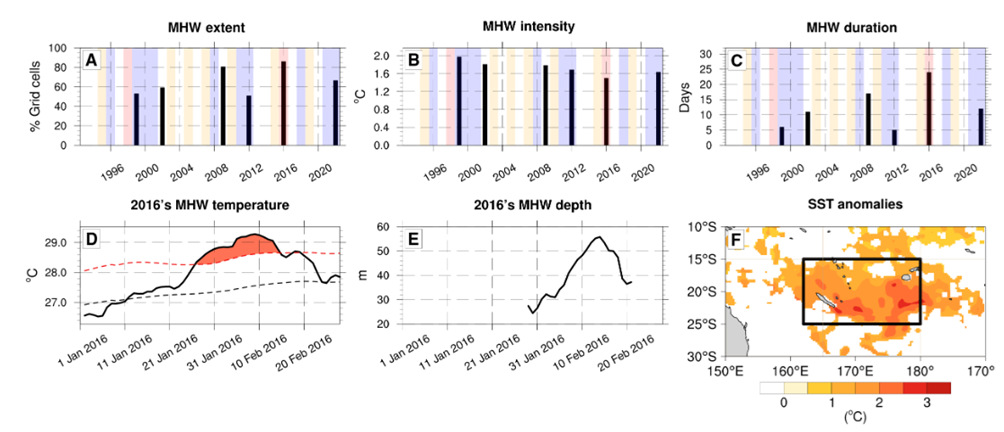

Pour repérer une vague de chaleur marine les scientifiques utilisent une méthode définie par Hobday et ses collègues (fig 1). Cette méthode dit qu’il y a une vague de chaleur marine quand la température de la surface de la mer dépasse le 90ᵉ centile des températures normales pendant au moins cinq jours (c’est-à-dire qu’elle est plus chaude que 90 % des températures habituelles pour la même période de l’année, cela permet de dire que cette température est vraiment exceptionnelle par rapport à la normale).

Dans cette étude, on a observé la zone située entre 162°E et 180°E de longitude, et entre 15°S et 25°S de latitude. On a ignoré les petits épisodes de chaleur, et on s’est concentré sur les plus grandes VCM qui couvraient au moins 50 % de cette zone.

En étudiant les données, six grandes VCM ont pu être recensées pendant les étés australs (décembre à février) entre 1993 et 2019. Mais celle de 2016 est la plus impressionnante :

- Elle a recouvert jusqu’à 90 % de la zone étudiée, soit environ 1,7 million de km².

- Elle a duré 24 jours.

- L’eau était en moyenne 1,5 °C plus chaude que la normale.

Même quand on change la taille de la zone qu’on observe, cette VCM reste la plus longue et la plus étendue dans presque tous les cas.

Autre fait marquant : c’est la seule VCM étendue de cette région qui s’est produite pendant un épisode El Niño. Les autres se sont produites pendant La Niña, ce qui est plus habituel.

Pendant l’été 2016, la température de surface de la mer a augmenté progressivement du 1er au 20 janvier et a dépassé la moyenne le 10 janvier. Puis, la montée s’est accélérée : le 23 janvier, on a dépassé le seuil du 90ᵉ centile de la température de surface de la mer (SST : voir ci-dessous), c’est à ce moment-là que la vague de chaleur est officiellement détectée. Elle commence à baisser après le 15 février.

| Qu’est-ce qu’une anomalie de SST comme on peut le voir sur la figure 1 ? La carte des anomalies de SST (Sea Surface Temperature) met en avant les excédents ou au contraire les déficits de température de l’eau dans la couche de surface océanique. En d’autres termes, plus la couleur va vers l’orange ou le rouge, plus cela indique des températures au-dessus de la moyenne. |

Cette vague de chaleur ne s’est pas limitée à la surface. Elle est descendue jusqu’à 60 mètres de profondeur, alors que la couche d’eau normalement brassée par le vent et les vagues — qu’on appelle la couche mélangée — fait en général entre 15 et 30 mètres.

La couche mélangée, c’est la partie supérieure de l’océan où la température est la même de la surface jusqu’à sa base. Par exemple, si cette couche fait 30 mètres d’épaisseur, il fait quasiment la même température à la surface qu’à 30 mètres de profondeur. En dessous, l’eau devient plus froide et plus stable.

2. Processus physiques

Pour comprendre ce qui a causé la vague de chaleur marine de 2016, on a analysé la température des 20 premiers mètres de l’océan. C’est la partie où l’eau est le plus en contact avec l’air, et donc la plus sensible aux changements atmosphériques.

Pour cela, on a utilisé une simulation informatique qui modélise les océans à partir de nombreuses données (comme des mesures satellites ou des capteurs en mer). D’abord la période de 1993 à 2019 a été étudié pour créer une référence “normale”, puis elle fut comparée à ce qui s’est passé entre le 1er janvier et le 28 février 2016.

3. Croissance de la vague de chaleur marine de 2016

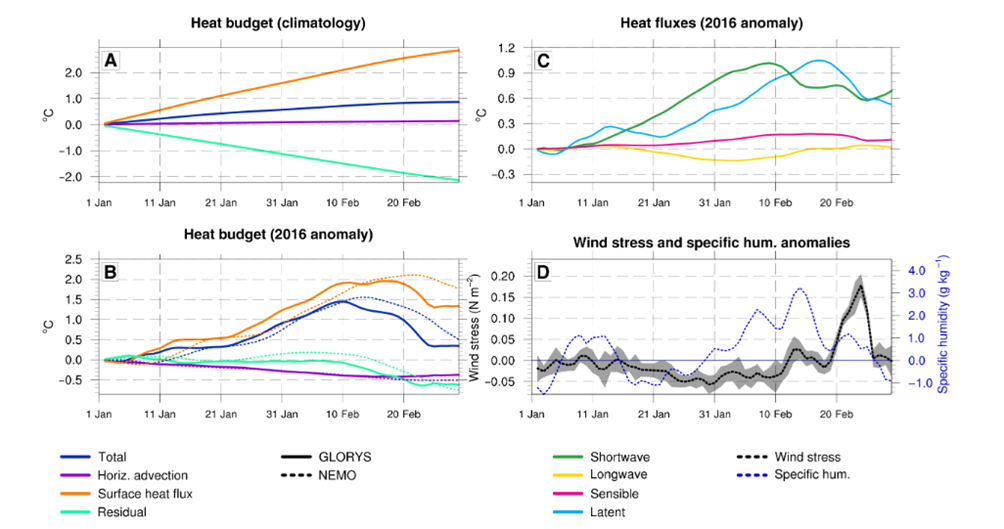

Les figures 2A et 2B montrent comment la température de la couche supérieure de l’océan a évolué au fil du temps, en comparant les valeurs normales (climat habituelle) avec celles observées pendant la vague de chaleur marine de 2016.

Ce sont des valeurs « intégré dans le temps ». Cela veut dire qu’on additionne les effets petit à petit sur une période. Par exemple, si chaque jour l’océan se réchauffe un peu, on regarde le total de ce réchauffement sur plusieurs semaines.

Normalement, la température de la mer augmente à cause de la chaleur apportée par le Soleil (appelée flux radiatif), mais elle est aussi régulée par :

• des mouvements d’eau horizontaux (courants marins),

• des pertes de chaleur (comme l’évaporation),

• et des mélanges verticaux avec des eaux plus froides en profondeur.

En 2016, l’eau s’est beaucoup plus réchauffée que d’habitude. Et ce réchauffement est exceptionnel non pas de par sa vitesse mais surtout par sa persistance dans le temps.

Voici les deux causes principales identifiées :

- Rayonnement solaire exceptionnel → entre le 10 janvier et le 10 février, cela a provoqué une hausse de 1°C.

- Faible évaporation → quand il y a peu de vent et beaucoup d’humidité dans l’air, l’eau de surface ne s’évapore presque pas. Or, l’évaporation est un moyen pour l’océan de perdre de la chaleur. Entre le 5 et le 12 janvier, puis du 23 janvier au 17 février, ce manque d’évaporation a causé un réchauffement de presque 1,3°C.

| C’est quoi le flux de chaleur latent ? C’est la chaleur que l’océan perd quand l’eau s’évapore. Moins il y a d’évaporation, plus l’eau reste chaude. Les vents étant anormalement faibles, la surface de l’eau a gardé cette chaleur. L’humidité de l’air était également très élevée, ce qui a encore limité les pertes de chaleur. |

4. Déclin de la vague de chaleur marine de 2016

La vague de chaleur marine de 2016 atteint son maximum vers le 10 février. Ensuite, la température de surface baisse rapidement jusqu’au 22 février. Ce refroidissement soudain est expliqué par une hausse brutale du vent qui a deux effets sur la température de surface de l’océan :

- La friction du vent sur la surface de l’océan le met en mouvement. Les mouvements verticaux de l’océan remontent l’eau plus froide des profondeurs et la mélange avec l’eau chaude de surface ce qui provoque un refroidissement moyen.

- Le vent augmente aussi l’évaporation de l’océan et donc la perte de chaleur océanique.

5. Schémas synoptiques et de mésoéchelles

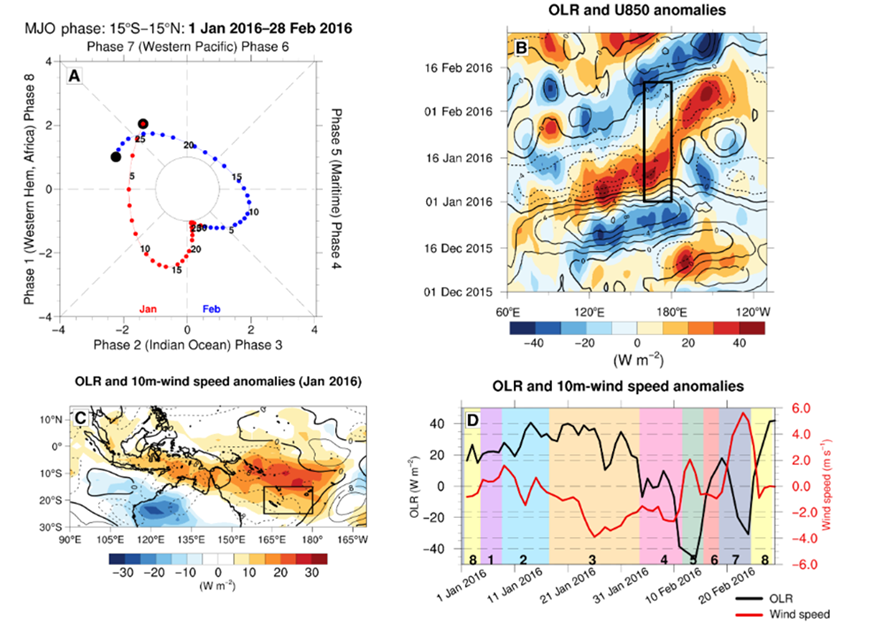

Cette partie de l’étude cherche à comprendre quels phénomènes climatiques ont déclenché la vague de chaleur marine de 2016, et comment elle s’est dissipée. Deux grands phénomènes ont participé à ce phénomène : l’Oscillation de Madden-Julian et le cyclone Winston. La Figure 3A montre que la MJO (Oscillation de Madden-Julian) était très active entre le 1er janvier et le 28 février 2016. Son indice était supérieur à 1, ce qui indique une activité forte et continue, à travers toutes ses phases (de 1 à 8).

| L’indice MJO C’est un chiffre qui permet de savoir à quel point la MJO est active. Plus il est grand (au-dessus de 1), plus la MJO influence le climat. |

La Figure 3B montre que les phases 8, 1 et 2 de la MJO ont commencé à la fin décembre 2015 dans l’océan Indien. Ces phases ont deux caractéristiques importantes : des anomalies positives d’OLR (rayonnement à ondes longues sortant) et des vents zonaux plus faibles que la normale.

| C’est quoi l’OLR ? C’est la quantité de chaleur émise par la Terre vers l’espace. Quand l’OLR est élevé, c’est qu’il y a peu de nuages : le rayonnement Terrestre sort plus facilement et le rayonnement solaire irradie plus la surface de la Terre. |

Ces anomalies se déplacent vers l’est et atteignent le Pacifique Sud-Ouest début janvier. Dans cette région, on observe alors plus de rayonnement sortant (OLR), cela conduira donc à moins de nuages et on observe également des vents de surface plus faibles. Cela correspond bien aux effets habituels des phases 8, 1 et 2 de la MJO : moins de convection, donc ciel dégagé et vents plus calmes.

À cause du manque de nuages, la chaleur du Soleil pénètre plus profondément dans l’océan. Et comme les vents sont faibles, il y a moins d’évaporation, donc l’eau garde sa chaleur et cela va favoriser le déclenchement de la vague de chaleur marine.

Quelques jours plus tard (environ 15 jours après les premières phases), les phases 3 et 4 de la MJO amènent des anomalies positives d’humidité spécifique (donc plus d’humidité dans l’air), transportées par des vents inhabituels (circulation anormale). Ces anomalies d’humidité restent présentes pendant 20 jours et réduisent encore les pertes de chaleur par évaporation, même si le vent revient à un niveau normal. En effet l’humidité spécifique, c’est la quantité de vapeur d’eau dans l’air. Plus l’air est humide, moins l’eau s’évapore, et plus l’océan garde sa chaleur.

La combinaison de moins de nuages, moins de vent et plus d’humidité a permis à beaucoup de chaleur de s’accumuler dans la mer, ce qui a déclenché la vague de chaleur marine de 2016.

C’est alors qu’arrive le cyclone Winston !

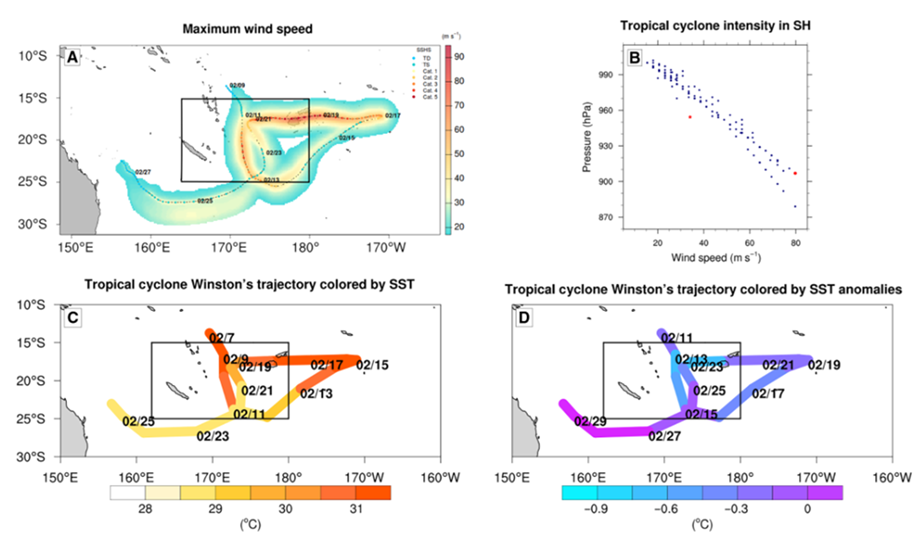

En février, les phases suivantes de la MJO (phases 4 à 7) ont provoqué plus de convection (formation de nuages et de pluie) et ont favorisé la naissance d’un cyclone tropical très puissant : Winston. Ce cyclone est né vers le 9 février 2016, et a traversé la zone étudiée deux fois entre le 9 et le 27 février. Il s’est renforcé en passant au-dessus d’eaux extrêmement chaudes, et a atteint des vents parmi les plus violents jamais mesurés dans l’hémisphère Sud (fig.4).

Quand Winston est passé, il a renforcé les vents de surface, ce qui a augmenté l’évaporation. De plus, il a provoqué un mélange vertical très fort ce qui a permis à de l’eau froide de remonter à la surface. Cependant, la deuxième fois que Winston est revenu dans la zone (vers le 20 février), l’eau était déjà bien mélangée. Il n’a donc pas créé de nouveau “choc thermique”, mais il a continué à refroidir l’océan par évaporation grâce à son vent très intense.

| Un cyclone peut-il refroidir l’océan ? Oui, par deux moyens : l’évaporation massive due aux vents violents, et le mélange vertical qui brasse les couches profondes avec celles de surface. |

Cette figure explique comment l’oscillation de Madden-Julian (MJO), un phénomène atmosphérique important, s’est déplacée et a influencé le climat du Pacifique Sud en janvier et février 2016. Partie A : Ce graphique montre l’évolution de la MJO jour par jour entre le 1ᵉʳ janvier et le 28 février 2016. Plus le point est loin du centre, plus la MJO est active. Les points rouges correspondent aux jours de janvier, les bleus à ceux de février. Partie B : Ce graphique montre comment deux choses ont changé dans le temps et dans l’espace, entre l’Indonésie et l’Amérique du Sud : la quantité de rayonnement infrarouge renvoyée vers l’espace (cela donne une idée de la couverture nuageuse), et les vents à environ 1,5 km d’altitude (à 850 hPa). La boîte noire montre la période étudiée dans notre région cible. Partie C : Cette carte montre, pour le mois de janvier 2016, comment la couverture nuageuse et la vitesse des vents de surface ont été modifiées par la MJO dans la région étudiée. Un filtre a été utilisé pour ne garder que les variations liées à la MJO. Partie D : Ce graphique résume l’évolution moyenne de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent à 10 mètres d’altitude dans la région d’étude, jour par jour. Les bandes de couleurs verticales indiquent à quelle phase de la MJO on se trouve à chaque moment. Les données utilisées viennent des jeux de données ERA5 (pour les vents) et de la NOAA (pour le rayonnement sortant) (Dutheil et al., 2024).

Une MJO très puissante est à l’origine du réchauffement de l’océan qui a provoqué la vague de chaleur marine de 2016. Puis, elle a été brutalement interrompue par le cyclone Winston, qui a joué un rôle clé dans le refroidissement rapide de l’eau.

Cette figure présente le cyclone Winston, un des plus puissants jamais enregistrés dans le Pacifique Sud, et son impact sur la région étudiée. Partie A : Carte montrant la trajectoire du cyclone Winston. La couleur indique la vitesse maximale du vent selon l’échelle des ouragans de Saphir-Simpson et l’épaisseur du contour représente la zone influencée par le cyclone. Winston est apparu au nord de la région début février 2016 et a traversé la zone étudiée entre le 11 et le 27 février. Partie B : Graphique qui compare la puissance des cyclones tropicaux enregistrés dans l’hémisphère sud. Il montre, pour chaque cyclone, la pression minimale atteinte en fonction de la vitesse maximale des vents. L’intensité du cyclone Winston est mise en évidence avec un point dans la base de données iBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship) et une étoile rouge dans le modèle ERA5. Partie C : Carte montrant la température de l’océan 2 jours avant le passage du cyclone Winston, tout au long de son trajet. Partie D : Carte montrant la différence de température de la mer entre 2 jours après et 2 jours avant le passage du cyclone, pour voir l’effet de refroidissement provoqué par Winston (Dutheil et al., 2024).

6. Pourquoi l’impact de la MJO a-t-il été si exceptionnel ?

Pour expliquer pourquoi la MJO a provoqué un réchauffement aussi intense en 2016, deux hypothèses peuvent être avancées :

- Est-ce que l’océan était déjà plus chaud que d’habitude avant la naissance de la vague de chaleur marine ?

- Est-ce que les conditions atmosphériques spéciales liées à El Niño ont rendu la MJO encore plus efficace ?

Commençons par l’hypothèse 1 : l’océan était-il déjà “préparé” ?

En général, pendant un évènement El Niño, les températures dans la zone étudiée sont légèrement plus froides entre juillet et décembre. En 2015, c’était à peu près le cas : entre juillet et octobre, l’océan était un peu plus froid que la normale. Ensuite, entre novembre et décembre, il y a bien eu un réchauffement… mais pas assez important pour dire que la zone était “exceptionnellement chaude”.

Conclusion : il n’y a pas eu de préchauffage spécial de l’océan. Cette hypothèse ne permet pas d’expliquer la formation de la MHW.

Voyons maintenant l’hypothèse 2 : El Niño a renforcé les effets de la MJO.

Pendant un évènement El Niño, la Zone de Convergence du Pacifique Sud se déplace vers le nord. Ce déplacement provoque moins de pluie et plus de soleil dans la zone étudiée. De fait, lorsqu’il y a moins de nuages, il y a logiquement plus de rayonnement solaire. Le soleil tape directement sur l’océan, celui-ci va donc chauffer plus vite. Normalement, cela ne suffit pas à créer une vague de chaleur marine. On le voit bien : en 2016, c’est la seule année El Niño où une VCM aussi intense s’est produite dans cette région (voir Figure 1).

On peut donc émettre l’hypothèse que ce n’est pas seulement El Niño, mais la combinaison entre El Niño et une MJO très active qui a provoqué l’événement de 2016. Cette combinaison a entraîné une forte augmentation du rayonnement solaire, mesurée par une anomalie positive d’OLR (rayonnement à ondes longues sortantes).

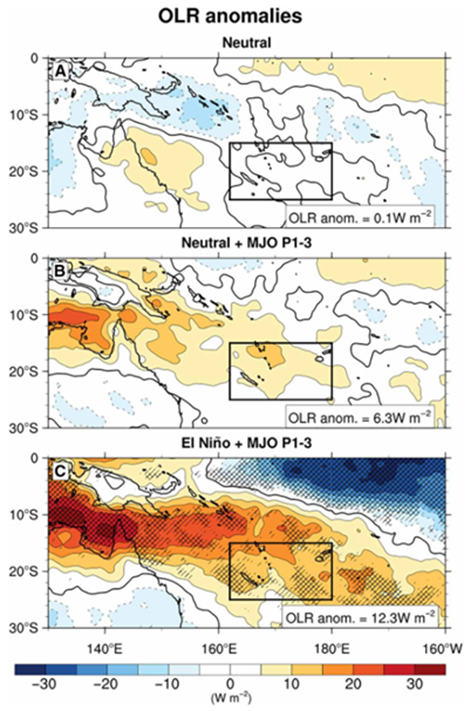

Pour tester cette idée, plusieurs comparaisons ont été réalisées, on les retrouve dans la Figure 5 :

- Les années avec des conditions neutres (ni El Niño, ni La Niña),

- Ces mêmes années avec des phases 1 à 3 de la MJO,

- Puis les années El Niño avec les phases 1 à 3 de la MJO.

L’intérêt de réaliser ces comparaisons c’est qu’elles permettent de distinguer l’effet de la MJO seule, puis l’effet de la MJO + El Niño ensemble.

Figure 5 : Influence combinée d’El Niño et de la MJO sur la couverture nuageuse

Cette figure compare la quantité de rayonnement infrarouge renvoyée par la Terre (appelée rayonnement de grande longueur d’onde), qui donne une idée de la couverture nuageuse dans le Pacifique Sud, pendant l’été austral (de décembre à février). On compare trois situations :

- A : quand il n’y a ni El Niño, ni La Niña (situation neutre) et ni MJO active,

- B : quand il y a une MJO active (phases 1 à 3) mais pas d’El Niño et de La Niña

- C : quand El Niño est présent en même temps que la MJO (phases 1 à 3).

Les zones en couleur indiquent où le ciel est plus ou moins nuageux que la normale. Les cadres noirs montrent la zone d’étude principale, utilisée dans les autres figures. Les chiffres dans le coin en bas à droite indiquent la moyenne des anomalies de rayonnement dans cette zone. Les zones hachurées ou croisées signalent où les changements sont statistiquement significatifs, donc pas dus au hasard. Les données utilisées proviennent de la NOAA, une agence américaine qui suit les changements climatiques (Dutheil et al., 2024)

Regardons les résultats :

On voit que la MJO seule (phases 1, 2 et 3) augmente l’OLR dans le Pacifique Sud-Ouest de 0,1 à 6,3 W/m². Quand on ajoute El Niño, l’OLR monte encore jusqu’à 12,3 W/m², ce qui correspond à une augmentation de 95 % !

Cela veut dire que la chaleur reçue par l’océan était presque deux fois plus élevée à cause de la combinaison des deux phénomènes.

On a aussi repéré deux raisons pour lesquelles l’année 2016 a été encore plus extrême que d’autres années El Niño :

En 2016, El Niño était très intense, ce qui déplace la SPCZ vers le nord de manière plus drastique (~1 000km vs ~300km), réduit fortement la couverture nuageuse et augmente donc le rayonnement solaire et le réchauffement de l’océan. En même temps, les phases 1 et 2 de la MJO étaient exceptionnellement actives, ce qui a renforcé encore la hausse du rayonnement solaire.

Pour vérifier à quel point 2016 était exceptionnelle, une comparaison des données du 1er janvier au 10 février 2016 à celles de la période 1993–2019 a été effectuée. Les paramètres suivants ont été analysés :

- l’OLR,

- le rayonnement solaire,

- la friction du vent sur la surface de l’océan (contrainte de vent),

- et les pertes de chaleur par évaporation (flux de chaleur latent).

Pour ces facteurs, les valeurs de 2016 étaient parmi les plus extrêmes jamais enregistrées :

- soit au-dessus du 90ᵉ centile (valeurs exceptionnellement élevées),

- soit en dessous du 10ᵉ centile (valeurs exceptionnellement basses, comme les pertes de chaleur).

En 2016, c’est bien la combinaison d’un El Niño très puissant et d’une MJO exceptionnellement active qui a provoqué une accumulation de chaleur record dans l’océan, déclenchant la vague de chaleur marine la plus étendue jamais observée dans cette région en été austral.

III. Discussion

La vague de chaleur marine de 2016 est un excellent exemple de ce qu’on appelle un événement combiné, c’est-à-dire un phénomène créé par l’interaction de plusieurs phénomènes climatiques à grande échelle.

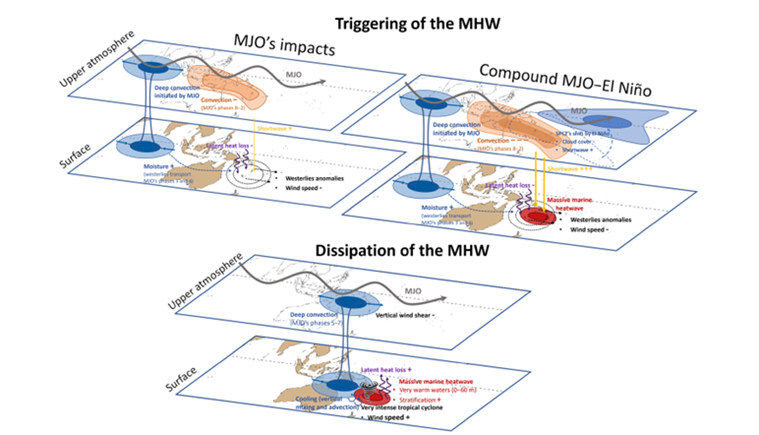

La figure 6 permet de résumer les mécanismes ayant participé à la mise en place de cette vague de chaleur exceptionnelle. Voyons étape par étape : comment la MHW de 2016 s’est formée… et terminée.

1. Une MJO très active est partie de l’océan Indien, et a voyagé vers l’est.

2. Quand elle est arrivée dans le Pacifique Sud-Ouest (phases 8, 1, 2), elle a provoqué :

- moins de nuages → plus de soleil,

- moins de vent → moins d’évaporation,

- donc : plus de chaleur accumulée dans l’océan.

3. Ensuite (phases 3 et 4), elle a amené de l’humidité, ce qui a encore diminué les pertes de chaleur par évaporation.

4. En même temps, El Niño a déplacé la SPCZ vers le nord, ce qui a encore renforcé ces effets.

Résultat : une mer anormalement chaude, sur une grande surface et pendant longtemps.

Puis :

5. Les phases suivantes de la MJO (4 à 7) ont réactivé la convection (formation de nuages et de pluie).

6. Cette chaleur, combinée à des conditions atmosphériques favorables (comme une faible variation des vents avec l’altitude), a permis la naissance du cyclone Winston.

7. Le cyclone a :

- brassé les couches d’eau (mélange vertical),

- augmenté les vents → plus d’évaporation,

- et donc refroidi rapidement la surface de l’océan.

On peut dire qu’il s’agit d’un enchaînement exceptionnel car il est très rare que deux grands phénomènes climatiques (MJO + El Niño) se renforcent mutuellement au point de créer une MHW, puis qu’un cyclone tropical y mette fin aussi brutalement.

Et finalement, ce genre d’événement est difficile à prévoir, car il dépend :

- de l’intensité de chaque phénomène (ici, El Niño était extrême),

- de leur timing (tout s’est enchaîné en quelques semaines),

- et de leurs interactions, qui ne sont pas toujours linéaires.

Par ailleurs, d’autres études ont montré que la MJO peut provoquer des vagues de chaleur marine dans certaines régions (comme au nord-ouest de l’Australie). Ces études montrent aussi que El Niño et La Niña influencent fortement la probabilité de VCM dans le Pacifique et que les cyclones tropicaux, en plus d’être influencés par la chaleur, peuvent eux-mêmes agir sur les VCMs.

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que les phénomènes climatiques majeurs peuvent interagir entre eux de façon très forte, et même changer les effets qu’on attend d’eux. Par exemple, El Niño refroidit normalement la région étudiée… mais en 2016, il a contribué indirectement à la chauffer.

1. Prévisions saisonnières et à court terme

Prévoir une vague de chaleur marine est un enjeu important pour protéger les écosystèmes marins. Les scientifiques, les gestionnaires d’espaces marins et les pêcheurs ont besoin d’outils fiables pour anticiper ces événements extrêmes.

Aujourd’hui, il existe deux grands types de systèmes de prévision :

-Les prévisions dynamiques: Elles utilisent des modèles numériques très complexes, qui simulent ce qui va se passer dans l’atmosphère et dans l’océan, de quelques jours à plusieurs mois à l’avance.

Ces modèles ont besoin de données précises pour bien démarrer (température, vent, humidité, etc.).

Ils simulent les échanges de chaleur entre l’air et la mer.

Pour être plus fiables, on combine souvent plusieurs modèles différents : c’est ce qu’on appelle un ensemble multi-modèles. Cela permet de réduire l’incertitude.

Et réduire l’incertitude, c’est important car il est difficile de prévoir les MHWs. En effet, il faut bien représenter tous les phénomènes physiques et climatiques, et certains événements sont très rares ou très complexes, comme celui de 2016.

-Les prévisions statistiques (ou par apprentissage automatique): Ces méthodes utilisent l’intelligence artificielle ou des statistiques avancées pour faire des prévisions. L’avantage, c’est qu’elles sont très efficaces à court terme (jusqu’à 7 jours). Mais elles ont parfois du mal dans des zones où l’océan est très chaud, car elles sont entraînées sur des données du passé. Et parfois, les conditions actuelles ne ressemblent pas du tout aux situations anciennes.

Une autre méthode consiste à observer les phénomènes climatiques connus pour voir s’ils annoncent une MHW. En gros à surveiller les signes avant-coureurs !

Par exemple, des chercheurs (Wang et al.) ont montré que quand un dipôle de l’océan Indien positif (une sorte de El Niño de l’océan Indien) se produit en même temps qu’un épisode La Niña, alors il y a plus de risque d’avoir une VCM quelques mois plus tard en Australie occidentale.

Cela montre qu’on peut parfois prévoir une VCM indirectement, en surveillant les grands phénomènes climatiques.

Dans le cas de la vague de chaleur marine de 2016, on voit bien qu’elle a été influencée par plusieurs phénomènes en interaction : la MJO, El Niño, et un cyclone tropical. Certains de ces phénomènes peuvent être prévus à l’avance :

- El Niño : plusieurs mois à l’avance,

- MJO : quelques semaines à l’avance,

- Cyclones tropicaux : seulement quelques jours avant.

Donc, en 2016, on aurait peut-être pu prévoir la montée en température de l’océan quelques semaines avant qu’elle arrive. Mais on n’aurait pas pu anticiper la fin brutale de la VCM, causée par le cyclone Winston, car les cyclones sont très difficiles à prévoir longtemps à l’avance.

Par conséquent, pour mieux prévoir les VCM à l’avenir, il faudra :

- améliorer les modèles numériques,

- mieux comprendre comment les grands phénomènes climatiques interagissent,

- et combiner différentes approches de prévision selon les régions et les saisons.

2. Changement climatique

Les scientifiques pensent que le changement climatique a amplifié certaines caractéristiques de la vague de chaleur marine de 2016.

Depuis une trentaine d’années, la région étudiée dans le Pacifique Sud-Ouest se réchauffe d’environ 0,2 °C par décennie. Cela signifie que, même sans phénomène particulier comme El Niño ou la MJO, l’océan est déjà plus chaud qu’avant, à cause du réchauffement global.

Que se passe-t-il si on enlève l’effet du changement climatique ?

Les chercheurs ont repris les données de température de la mer, mais cette fois en enlevant la tendance liée au réchauffement climatique.

Dans ce cas, la vague de chaleur de 2016 existe toujours, mais elle couvre moins de surface (65 % de la région au lieu de 90 %). Elle dure beaucoup moins longtemps (8 jours au lieu de 24), mais elle reste aussi intense (la température monte autant).

Autrement dit : le changement climatique n’a pas causé l’événement, mais il l’a rendu plus long et plus étendu.

Ok très bien mais si on se projette dans le futur, ça donne quoi ?

Selon des modèles climatiques globaux, les VCM vont devenir :

- 10 à 40 fois plus fréquentes d’ici la fin du siècle,

- plus longues, et plus intenses, surtout dans les régions tropicales.

Ces changements dépendront des quantités de gaz à effet de serre que l’humanité émettra.

| Les modèles climatiques globaux, c’est quoi ? Ce sont des simulations informatiques qui reproduisent l’évolution du climat de l’ensemble de la Terre (échelle globale) en fonction de différents scénarios d’émissions (comme si on disait : “Et si on polluait plus ? Et si on réduisait ?”). Tu veux en savoir plus : https://bonpote.com/synthese-et-analyse-du-nouveau-rapport-du-giec/ |

Les phénomènes naturels comme El Niño et la MJO peuvent renforcer ou diminuer ces effets. Par exemple :

- Certains modèles prévoient que les MJO seront plus fortes et plus rapides, ce qui pourrait accélérer le réchauffement de la mer, mais avec des effets plus courts.

- D’autres modèles prévoient plus d’El Niño extrêmes, ou plus de La Niña pluriannuelles, ce qui rendrait les VCM encore plus fréquentes dans la région du Pacifique Sud-Ouest.

Enfin, les modèles estiment que les cyclones tropicaux deviendront plus rares dans cette zone, car la différence de vitesse entre les vents en altitude et en surface va augmenter (ce qui empêche les cyclones de se former).

Cela signifie que les VCM risquent aussi de durer plus longtemps, car il y aura moins de cyclones pour les refroidir. Mais attention : les modèles ont encore du mal à prédire les cyclones tropicaux avec précision. On reste donc prudent.

3. Impacts écologiques

La vague de chaleur marine de février 2016 a eu des conséquences très graves sur la vie marine dans le Pacifique Sud-Ouest.

La vague de chaleur marine de février 2016 a provoqué un événement historique en Nouvelle-Calédonie : c’était la première fois qu’on observait un blanchissement massif des coraux. Environ 87 % des coraux ont été touchés !

En effet, Quand l’eau devient trop chaude trop longtemps, les coraux expulsent les algues qui vivent en eux. Or, ces algues sont essentielles à leur survie. Résultat : le corail devient tout blanc, il est “blanchi”… et peut mourir.”

Mais cette vague de chaleur n’est pas arrivée seule. Elle a été causée par deux phénomènes climatiques puissants qui se sont combinés : l’El Niño de 2016 et une oscillation de Madden-Julian (MJO). Ensemble, ils ont empêché la formation de nuages, ce qui a laissé passer plus de rayons UV. Résultat : 10 % de rayonnement solaire en plus que la normale, pendant au moins un mois et demi ! Cela a sans doute aggravé le blanchissement.

Et ce n’est pas tout.

En même temps, les scientifiques ont observé une baisse de 22 % de la chlorophylle-a dans l’eau. Une mesure indirecte de la quantité de plancton végétal, base de la chaîne alimentaire marine. Moins de plancton végétal, c’est moins de nourriture pour le plancton animal et in fine pour les poissons, ce qui pourrait expliquer les morts massives de poissons relevés dans plusieurs îles comme le Vanuatu, les Fidji ou Kiribati.

| C’est quoi la chlorophylle-a ? C’est une molécule présente dans les micro-algues marines. Elle permet la photosynthèse, comme chez les plantes. C’est grâce à elle que les océans produisent de l’oxygène… et de la nourriture pour toute la chaîne alimentaire ! |

Certains poissons ont peut-être aussi fui ces zones, car l’eau était trop chaude, ou parce qu’ils n’y trouvaient plus assez à manger. Tout ça montre que cette VCM n’a pas seulement affecté les coraux, mais toute la vie marine autour.

Il faudrait encore approfondir ces recherches pour comprendre tous les impacts écologiques de cet événement, mais une chose est sûre : c’était grave.

IV. Conclusion

En résumé, cette étude montre que la vague de chaleur marine de 2016 était un événement exceptionnel à plusieurs niveaux. C’est la seule fois qu’une VCM aussi intense s’est produite pendant un El Niño dans le sud-ouest du Pacifique.

Et surtout, elle a été provoquée par la rencontre de deux grands phénomènes climatiques : El Niño et la MJO.

Cette combinaison a eu des effets puissants : moins de nuages, moins de vent, plus d’humidité dans l’air… Tout ça a fait que l’océan a gardé plus de chaleur dans sa couche supérieure.

Avec en plus un rayonnement solaire très fort, cela a provoqué un blanchissement massif des coraux. Et comme il y avait aussi moins de plancton, cela peut potentiellement expliquer la mort de nombreux poissons dans les îles de Mélanésie.

Cette étude montre que ces événements de VCM peuvent être difficiles à prévoir, car ils dépendent de phénomènes très complexes qui interagissent entre eux. C’est pour cela qu’il faut continuer à faire des recherches, pour mieux comprendre comment ils se forment et essayer d’anticiper leurs effets à l’avenir.

Référence :

Dutheil, C., Lal, S., Lengaigne, M., Cravatte, S., Menkès, C., Receveur, A., Börgel, F., Gröger, M., Houlbreque, F., Le Gendre, R., Mangolte, I., Peltier, A., & Meier, H. E. M. (2024). The massive 2016 marine heatwave in the Southwest Pacific: An “El Niño–Madden-Julian Oscillation” compound event. Science Advances, 10(41), eadp2948. https://doi.org/10.1126/sciadv.adp2948

Ont participé au travail d’écriture de cet article, en collaboration avec Cyril Dutheil, chercheur en océanographie physique et climat (par ordre alphabétique) : BIROLINI Lia, BOURGOIN Lise, DAMÉ Inès, DECOMBE Vanille, DUBORIE Carla-Louna, EL RHAZI Elias, ESPAGNON Théo, LAMARCHE Margaux, LEFEBVRE Jade, LOUBET Logan, MABIRE Agathe, MARKOWIAK Louis, MOUNIER Jules, PORTELA Sara, REBAUDO Maëlie, SELVES Antonin, SEYRAC Arthur, SKENA Dylan, SOUMILLAC Fenris

Comment citer cet article : Cyril Dutheil et la 3ème B du collège Olympe de Gouges (Cadaujac, FR), La vague de chaleur marine de 2016 dans le Pacifique Sud-Ouest : un évènement combiné « El Niño – Oscillation de Madden-Julian » Journal DECODER, 2025-09-29